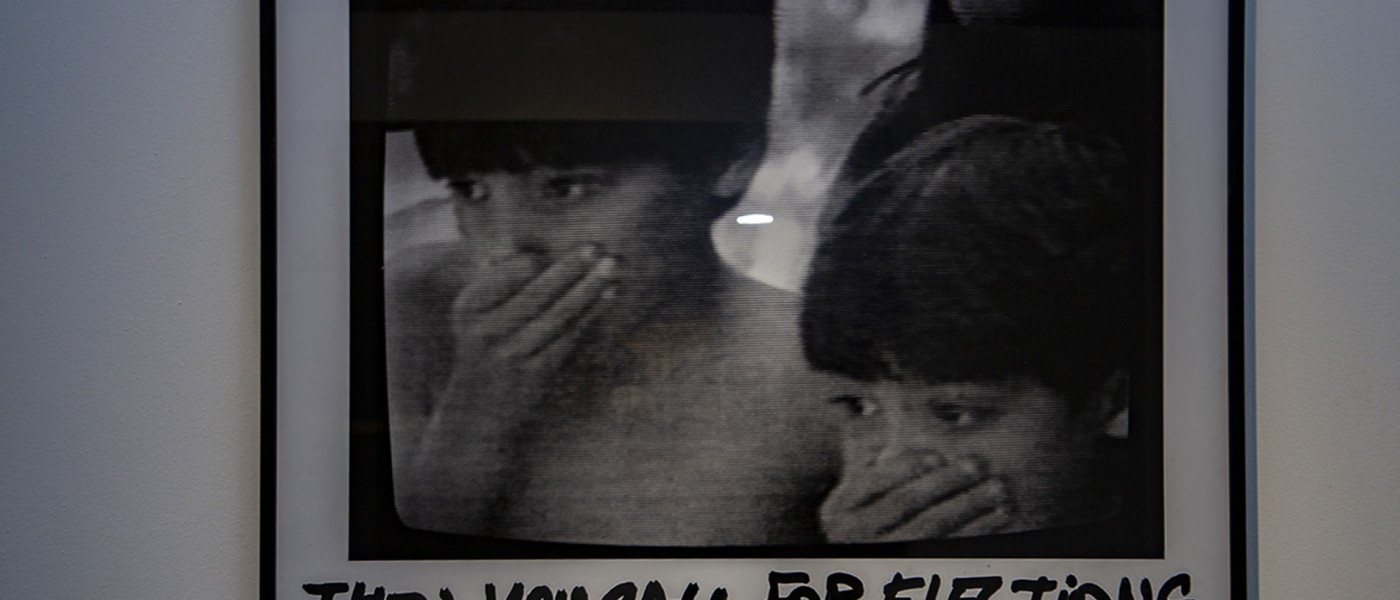

Cadáveres Exquisitos habla de los cuerpos, de los restos, de su manipulación después de la muerte por odio, venganza, desinterés, curiosidad, para atemorizar o para demostrar poder, adueñándose de todo o al menos de algo del otro.

Se pregunta sobre actos como exhibir públicamente los despojos o hacerlos desaparecer. Una historia que recorre los continentes y que está profundamente arraigada en América.

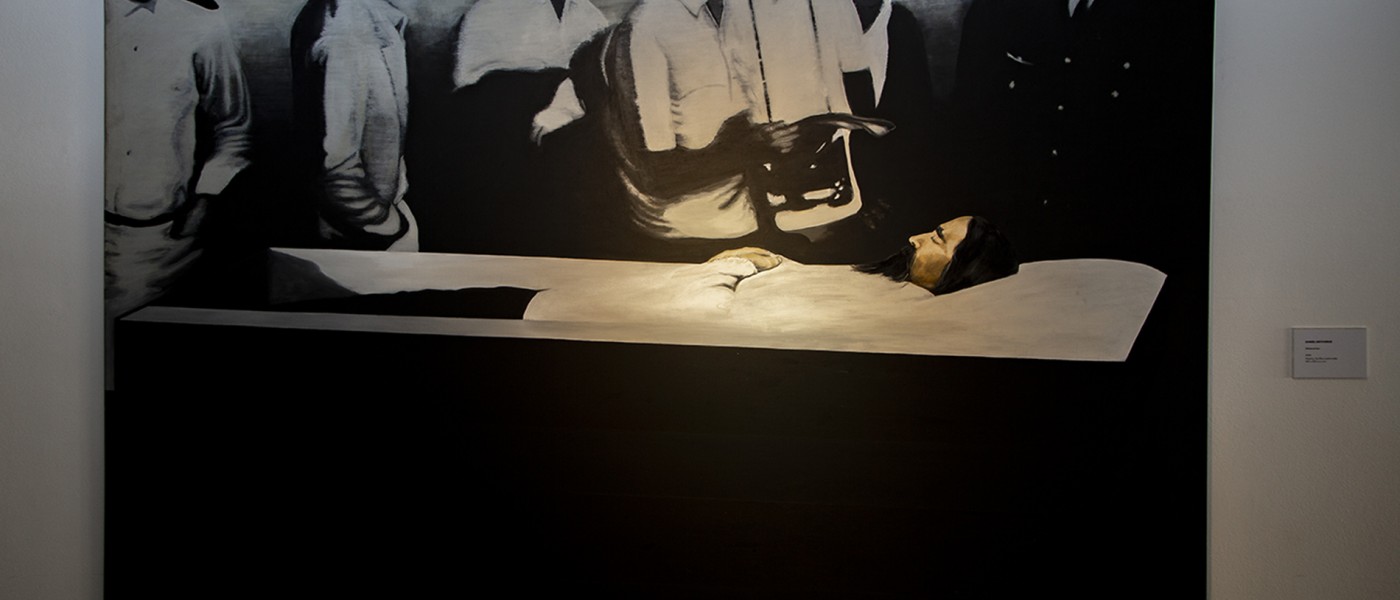

Centrada en tres “cuerpos políticos”, los de Perón, Evita y el Che, la exposición plantea la necesidad de no limitarse a esos casos tan propios, tan argentinos. Los correlatos en todo el mundo invitan a una reflexión que resuena en las obras y en los textos, ya que el libro que acompaña la muestra se propone como una pieza más, fundamental, como cada una de las otras que se exhiben.

“¿Qué diferencia nuestra relación brutal con los cuerpos de aquella que cometieron los holandeses en África durante su expansión colonial, los franceses en Argelia o los hutus sobre los tutsis en Ruanda? No digo, claro que no, del acto de matar, sino del de hacerse con el cuerpo del derrotado como trofeo y transformarlo en otra cosa, manea, cinturón, lámpara, bastón o lo que sea.”, advierte Rubén Chababo en uno de los textos.

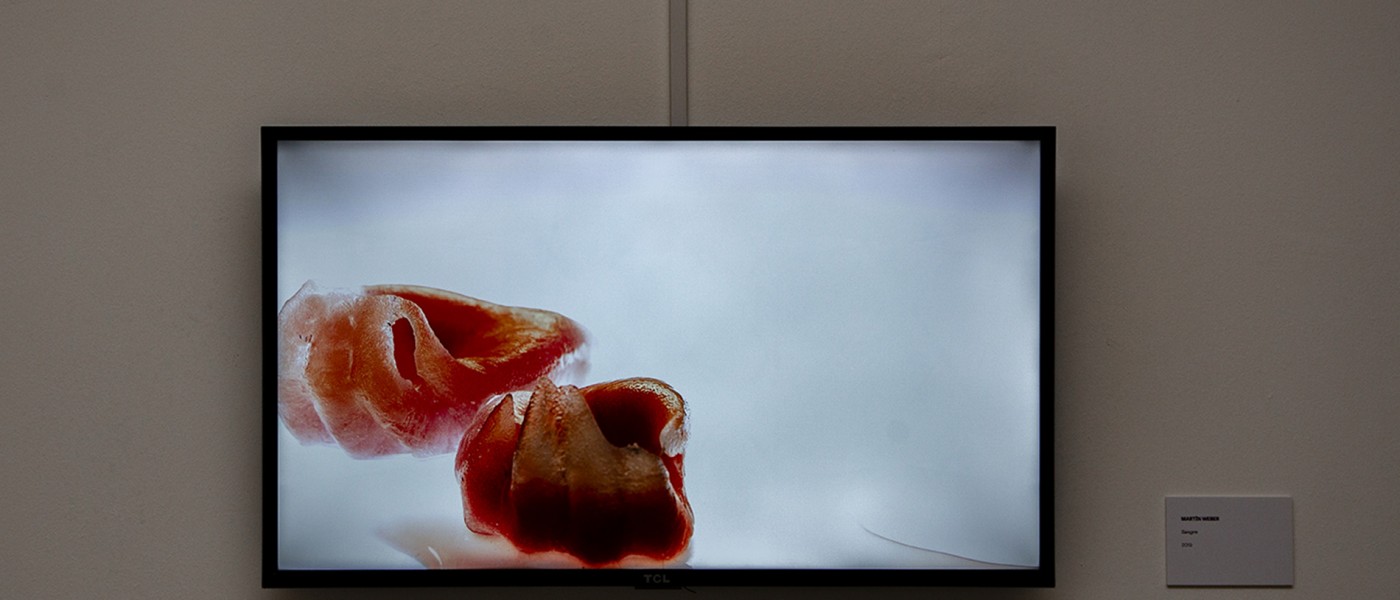

No suelen existir demasiadas autocríticas sobre hechos aberrantes como cortar las manos, los testículos, las orejas o los senos como prueba de la muerte del otro. Son prácticas antiguas, que fueron usadas hace menos de un siglo en Tierra del Fuego en el denominado Genocidio Selkman y que se mantienen, como se supo a partir de las recientes denuncias de medios australianos contra sus propios soldados en Afganistán.

Como decía, lejos de las autocríticas, el salvaje o el que atenta contra la libertad es el otro, aunque muchas veces con el tiempo queden en evidencia que los actos se realizaron sólo por intereses políticos y económicos: apropiarse de sus tierras o riquezas.

El cinismo conforma las acciones. La historia de los países civilizados, por ejemplo, advierte que se puede matar de las formas más horrorosas, pero no devorarse los cuerpos. Un tabú de la cultura occidental, abonado por el cristianismo y el judaísmo, religiones para las que hay que mantener el cuerpo intacto después de la muerte. Pero eso también se usó como pretexto para considerar salvajes a los otros y esclavilizarlos o matarlos.

Herman Melville –el autor de Moby Dick- fue uno de los pocos que intentó cotejar las acciones de dos culturas antagónicas. En 1842, Melville desertó del barco ballenero Acushnet en la isla de Nukuheva, en las Marquesas, y estuvo viviendo un mes entre los caníbales de Taipi. Después de conocerlos a fondo, insistía en que solo comían los cadáveres de los enemigos muertos en combate, y que eran virtuosos y humanos en otros aspectos. Melville se preguntaba si comer carne humana no era tan bárbaro como condenar a los enemigos (como se hacía en la civilizada Inglaterra) a morir descuartizados, a arrancarles las entrañas en vivo y colocar su cabeza sobre una pica para que se pudriera en una plaza pública.

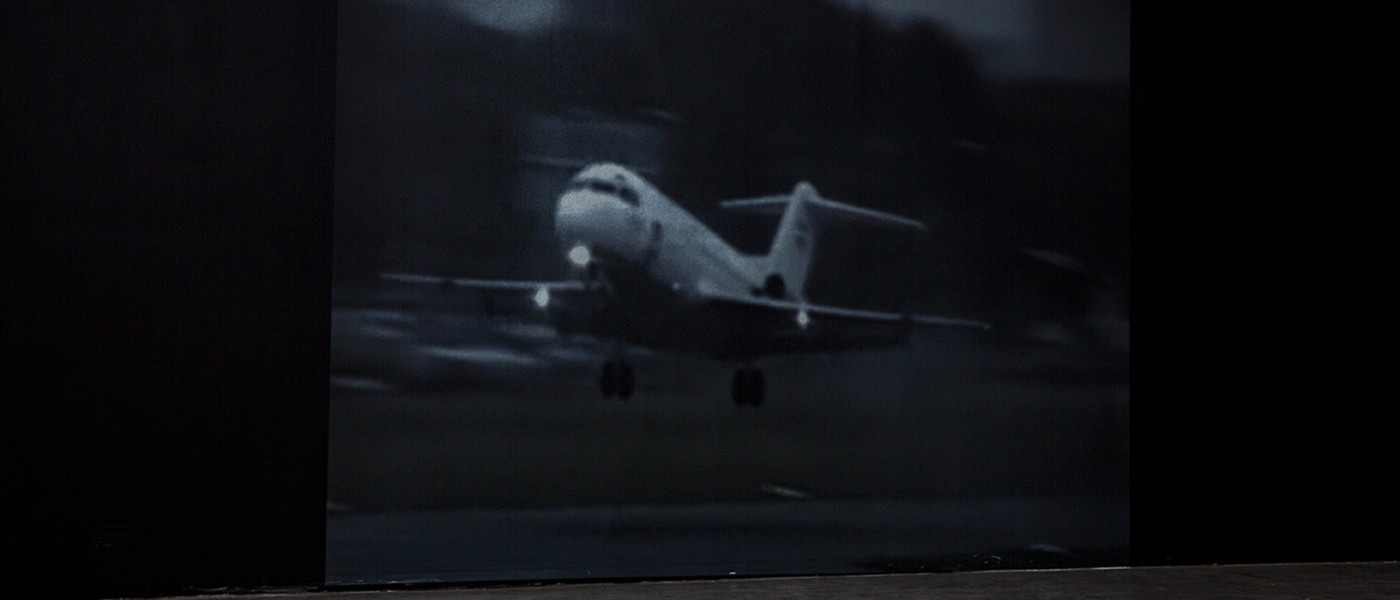

Pero la manipulación de los cuerpos (de la humanidad) tiene otras formas más sofisticadas.

En 1979, el dictador Jorge Rafael Videla definió la situación de quienes eran buscados incesantemente por sus familiares: “Frente al desaparecido en tanto este como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está desaparecido”.

La palabra “desaparecido” pasó en poco tiempo a asociarse con la dictadura militar argentina, ya que daba cuenta de uno de los mecanismos más terroríficos del estado: la desaparición sistemática de personas. Se trató de un programa que conjugaba el asesinato con la sustracción de la identidad de la víctima, es decir, de aquello que define su humanidad.

La figura del desaparecido es una de las formas más perversas imaginadas para controlar (a las personas y a la historia) y castigar. Se trata de apropiarse de la vida del otro a partir de la sustracción de su muerte